윈스턴 처칠 전 영국 총리의 저서 ‘제2차 세계대전 회고록’에는 3군 참모총장 위원회에 관한 언급이 자주 등장한다. 영국은 2차대전 기간 육해공 3군 참모총장들이 수시로 모여 전황을 분석하고 그에 맞춰 각군의 역할 분담을 조율했다. 때로는 그 자리에 처칠이 직접 참석해 군부 최고 지휘관들의 의견을 경청하기도 했다. 이는 제1차 세계대전 당시 육군은 육군대로, 해군은 해군대로 제각각 전쟁을 수행함으로써 영국군 전체로 따져 시너지 효과를 전혀 내지 못하고 되레 자원만 낭비했다는 깨달음에서 비롯했다. 덕분에 영국은 독일, 일본 등 적국들과 비교해 육해공 3군 간의 협조가 훨씬 더 원활했다는 평가를 듣는다.

미국은 1947년에야 육군에서 공군이 떨어져 나가 독자적 군종(軍種)이 되었다. 2차대전 당시 미국은 육군과 해군만으로 싸운 셈이다. 이에 미국 행정부는 ‘육·해군 총사령관 참모총장’이란 직위를 신설하고 해군 대장 윌리엄 리히(훗날 원수로 진급)에게 이를 맡겼다. 여기서 육·해군 총사령관이란 곧 대통령을 의미한다. 한 명의 최고 지휘관이 육군과 해군의 무모한 경쟁을 자제시키고 양군의 의견을 종합해 대통령한테 전달함으로써 대통령의 군통수권 행사를 원활하게 함이 목적이었다. 이는 전후 합동참모본부(Joint Chiefs of Staff)와 합참의장 제도로 발전했다. 오늘날 미 합참에는 육해공군은 물론 해병대, 우주군, 주(州)방위군 수뇌부까지 참여한다.

세계 많은 나라가 미국의 합참과 비슷한 최상위 군사 기구를 두고 있다. 그 최고 책임자인 합참의장은 제복을 입은 현역 군인들 가운데 ‘서열 1위’로 통한다. 창군 당시부터 미군의 영향력을 많이 받은 한국이 대표적이다. 그런데 영국, 프랑스, 독일, 캐나다 등에서는 군 서열 1위 장교가 합참의장이 아닌 ‘국방참모총장’으로 불린다. 다만 육해공군을 비롯한 모든 군종을 포괄한다는 점에서 그 역할은 합참의장과 유사하다고 하겠다. 일본의 경우에는 ‘통합막료감부’(統合幕僚監部)를 두고 있다. 이를 영어로 표기하면 합동참모사무소(Joint Staff Office)가 되니 미국이나 한국의 합참에 대응하는 조직이라고 보면 되겠다.

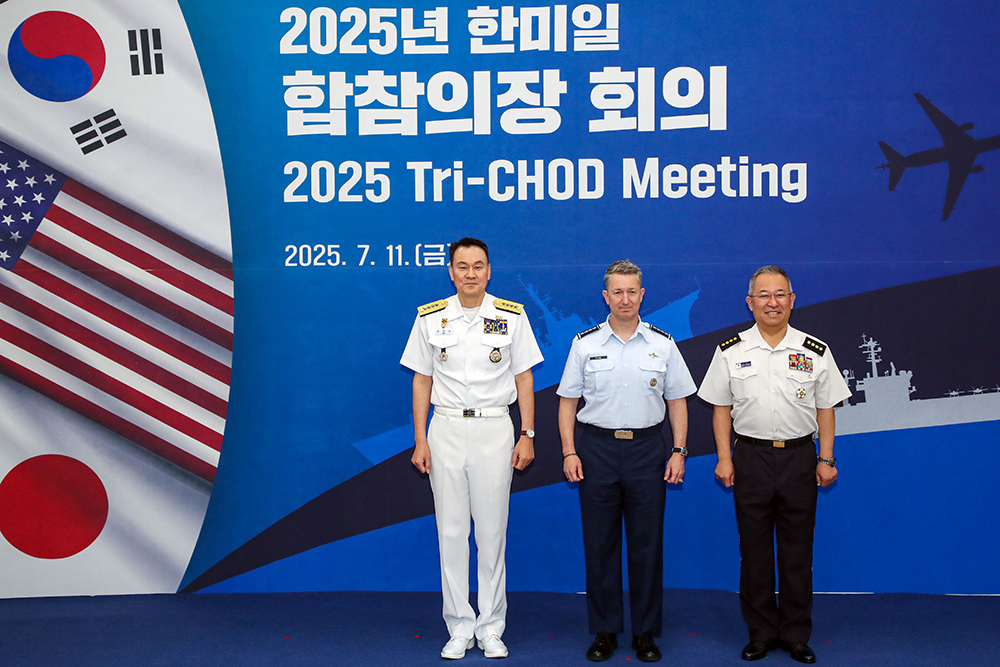

11일 서울 용산 합참 청사에서 한·미·일 3국 합참의장 회의가 열렸다. 우리 김명수 합참의장은 물론 댄 케인 미국 합참의장, 요시다 요시히데(吉田圭秀) 일본 통합막료장이 참석해 한국의 정권 교체 이후에도 북한의 위협에 대응하기 위한 한·미·일 3군 군사 협력은 지속돼야 한다는 점에 뜻을 모았다. 마침 김 의장은 해군 대장, 케인 의장은 공군 대장, 요시다 막료장은 육상자위대 대장이다. 세 사람이 각각 한국, 미국, 일본을 대표함은 물론 3국의 해군, 공군, 지상군도 대표하는 듯해 재미있다. 현대전은 어느 한 군종이 주도할 수 없고 육해공군이 조화를 이뤄야 한다는 점을 상징하는 것 같다.